进入21世纪以来,中国GDP增长从2007年最高时的14.2%,下降到了2017年的6.9%。国民经济增长率下行幅度为52%,时间为10年。是什么深层次的原因,引起了国民经济这样一个较长时间的变化?本文一是从长周期人口变动造成的边际总需求递增或者递减与对应总供给的相互变动,发现人口增长上行与下行对经济增长上行和下行的影响机理;二是从长周期中财富和收入在阶层中向上流动集中,而各层次边际消费率和边际投资率的不同,论证其传导的消费需求相对不足和生产能力过剩的结果;并指出各种已有经济思路和政策对此治理的困境,并提出自己的判断和供给侧的方案。

一、人口收缩、边际总需求递减与经济下行

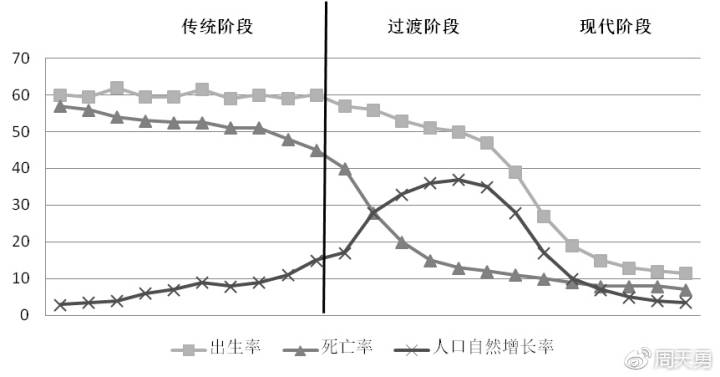

就人口增长的变动看,如图1所示,经历了传统农业社会、工业化和城市化过程、后工业化和后城市化时期等不同的发展阶段;人口增长模式也发生了从高生育率、高死亡率、低增长率,到高生育率、低死亡率、高增长率,再到低生育率、低死亡率、低增长率的转型。

以往的宏观经济学,一般暗含一个假定,在长周期中,人口变动较为稳定,可以忽略不计,不同的学派就增长、价格、失业等方面的波动,提出了如由投资、劳动、技术、体制、税负、货币等因素,还有人们的储蓄、消费、投资和货币持有等偏好和行为等所致的各种看法。

|

| 人口增长模式转型图 |

笔者在2014年观察中国1950年以来的人口与经济等数据时,发现了人口增长变动与滞后20年的经济增长变动高度相关。但是,这只是一个黑箱式的表达结果,并没有搞清其内在的传导机理。不仅是中国,从全球的数据看,欧洲、日本、美国、俄罗斯等主要经济体的人口增长率也趋于下行,经济增长速度相应地也在放缓,特别是进入21世纪后,这种趋势更加明显。这就使得我们不得不思考人口增长和结构的变化,到底对经济运行和增长的影响程度多大,其内的机理是什么?我推导和模拟了这样一个过程。

1、市场失效:人口再生产失衡与过剩和经济下行

观察人口增长模式转型,进入工业化阶段后,可以将人口增长速度分为上行和下行阶段:在工业化和城市化初中期,人口自然增长增长率由于农业自然经济存在,生活成本较低,妇女受教育水平低,高生育文化习惯,避孕技术不普及等,使得生育率较高,总和人口生育大于2.1,形成人口边际增长率始终大于零的上行过程。而当自然经济解体,人口流动和城市化加快,生育抚养子女的直接成本和机会成本趋于昂贵,妇女受教育水平提高,并更偏好于自我实现、闲暇和非情亲享受,多种因素导致了总和生育率降低到2.1以下,人口的边际增长率小于零,进入人口再生产一代比一代少的收缩下行过程中。其影响经济总供给与总需求关系,以及经济增长速度的内在过程为:

我们先抽象掉死亡率下降及人口寿命延长对人口增长的影响,假定人口寿命不变。在经济发展的不同阶段,有不同的人口总和生育率和自然增长率。

即工业化和城市化前中期,Pr>2.1;工业化和城市化后期特别短时间内, Pr=0 ;而工业化和城市化后期,以及后工业化和后城市化时期,出现Pr<2.1的趋势 。

PR—总和生育率; pr—人口自然增长率。

那么,如前面提到的,为什么中国人口增长速度上行或者下行,其变化为什么不即期传导给的国民经济,而是在20年左右后才发生影响呢?这是由有支付能力的消费需求和有工作能力的劳动力及人力资本供给所决定。即人口只有到20岁左右,才开始进入各种工作领域,形成发挥作用的能创造供给的劳动、知识、技术、管理等投入要素;也开始得到收入,其原有的由其父母转移支付满足的消费需要,20岁左右时变成了自己的有支付能力的消费需求,结婚生子,组成家庭,成为日常生活消费,租买住宅,购买耐用消费品和汽车等等的主力消费人口。因此,当20年左右前人口增长曲线上行阶段,从总需求与总供给的角度观察,有:

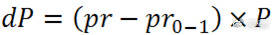

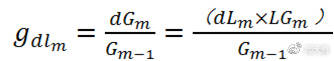

假定m年前出生人口

|

| 式00 |

在m年中的死亡率为x,m年时的失业率为y,则m年时,新增工作人口为dLm,则有:

|

| 式1 |

其中,pr>pr0-1,M—青年人口参加工作的平均年龄; P—总人口;pr—人口自然增长率;dL—新增参加工作人口。

当新进入工作的人口增长时,总需求与总供给的变动关系为:

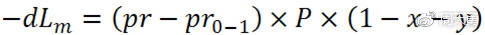

|

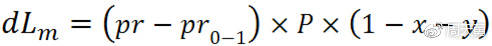

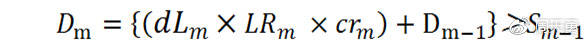

| 式2 |

D—总需求;LR—劳动者平均工资;cr—收入消费率。也即当

|

| 式01 |

人口增长率连续上行,抽象其他因素,m年人口增长形成的后一年的总需求(消费需求+投资需求为)总是大于前一年的总供给,其他条件不变,则生产能力需要扩张。

根据国家统计局2007年数据,计算出全国居民消费总额与就业劳动力平均相除为1.1108万元,当年新增劳动年龄人口657万,假定失业率为5%,当年新增和实现的消费需求为693.3亿元,为当年居民总消费额100096亿元的0.70个百分点。虽然是百分之一不到,但在人口自然率整个上行期间,新增部分额每年比上年都是增加的,在上行期间还有增长的积累效应。

需要指出的是,总需求为当年新增需求加上上年的总需求,而总需求又分为投资需求和消费需求。其中投资需求是中间需求,消费需求是最终需求。中间的投资需求决定于最终的消费需求。有支付能力的人口增长,消费需求扩张,需要增加新的生产能力和基础设施,于是需要扩大矿业、建筑业、制造业、交通运输、城市道路管网等投资规模,以扩大生产能力,增加供给;反之,如果有支付能力人口的消费需求收缩,这些中间投资需求也需要相应收缩,以适应收缩了的消费需求。因此,如果20年前人口增长速度下行,即期经济主力人口消费需求就会边际递减,实际会造成总需求的边际递减。

从经济增长方面看,新参加工作的就业人口的贡献为:

|

| 式3 |

符号表示:gdl—新增劳动力贡献的国内生产总值增长率;G—国内生产总值;dG—新增国内生产总值;LG—国内生产总值/劳动力。

根据2007年国家统计局数据计算,当年劳均GDP生产率3.6万元,假定失业率为5%,则新增劳动力创造的GDP为2244.68亿元,为当年GDP的0.82个百分点。

这个推导过程在人口增长与总供需及经济增长的影响内在关系方面,说明了这样的机理:即当总和人口生育持续大于2.1,其从生育新增人口达平均参加工作的年份起,由于后一年参加工作人口增长率总是大于前一年参加工作人口增长率,其对供给提供新增的劳动力投入要素,对需求形成有收入为基础的有效支出。在这个长周期阶段中,虽然也有经济的波动,但是总体上,除非受到收入分配差距太大或者债务问题导致危机,总需求大于总供给是国民经济运行的常态,萨伊定律发挥作用,供给可以自动创造需求,国民经济处于高速度增长时期。从国际上看,在工业化和城市化开始到前中期人口所谓“爆炸”增长的这样一个过程中,欧美前发达国家,以及后来的日本、韩国、中国台湾等国家和地区,很明显地都经历过这样扩张发展的长周期历程。按照东亚的经验,经济增长速度长时间保持在平均8%以上的高位水平。

总体上看,中国人口增长上行时期,农村剩余劳动力不断向城镇和东部转移,以及港澳台、东亚和欧美产业、资本和技术向中国转移,大量劳动力进入城镇,一方面,农民工和城镇年青人获得比农村和原先较高的收入,形成有支付能力的需求者;另一方面,成为投入的劳动力要素,与资本技术要素相结合,强劲地推动生产能力的扩张和GDP的高速增长(周天勇和王元地,2017)。

从一些主要经济体国家的人口增长转型看,到工业化和城市化中期,总和生育率很快从2.1等于零,变为小于零。这主要是市场化生育抚养直接成本和机会成本越来越高造成的。特别是后工业和后城市化社会,生育和抚养成本昂贵,导致低生育惯性,市场机制很严重地造成了人口再生产失去平衡,即世代更替中,下一代人口不断地少于上一代人口。如果m年前生育率小于2.1,当人口增长率下行时,人口与国民经济总供需及增长的互动内在过程为:m年时,新参加工作人口萎缩:

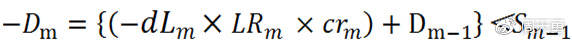

|

| 式4 |

人口增长率连续下行,抽象其他因素,新进入工作的人口负增长,使下一年的总需求,总是小于上一年的供给能力,即:

|

| 式5 |

中国总和生育率低于2.1水平以下的拐点年为1991年,滞后20年劳动年龄人口开始收缩,2012到2016年各年收缩量为345万、244万、371万、487万和349万,五年共计减少了劳动年龄人口1796万人。2016年居民消费总额平均就业劳动力为3.0587万元,则减少的消费需求为1014.11亿元,为当年全社会消费品零售总额-0.31个百分点。

如果我们将5年减少的劳动年龄人口累积,假定失业率为5%,因经济主力人口减少损失的消费需求为5219亿元,占当年全社会消费品零售总额的-1.57%。

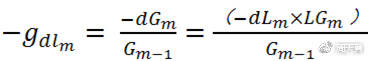

而新参加工作的就业人口规模比上年收缩,经济增长的损失为:

|

| 式6 |

比如中国从2007年到2016年,经济增长率降低了7.7个百分点,其中相当大的幅度是人口收缩而增长下行造成的。2016年劳动年龄人口收缩,假定失业率为5%,按当年的劳均GDP生产率94825元,当年因经济主力人口收缩损失的GDP为3309.39亿元,损失率为当年GDP的0.42个百分点。

如果我们将5年减少的劳动年龄人口累积,假定失业率为5%,2016年国内生产总值损失规模达1.62万亿元,损失率为当年GDP的2.17个百分点。

如果生育水平从平衡替代率2.1降低下来,人口增长进入下行区间,m年时新参加工作的人口连续收缩,则发生边际总需求连续递减的情况,抽象其他因素,总需求总是小于总供给,也即不断减少的需求迫使原有的生产能力需要不断地出清,供给自动创造需求变成了需求自动不断地压缩供给。这实际是市场机制在人口再生产方面的失效,导致了市场供需调节机制的关联性失效。也即市场成本机制在人口再生产中的失效,导致了萨伊定律的失效。

那么,中国在工业化和城市化过程中,政府干预和市场机制对人口再生产的双重调节,对国民经济发展会形成一些什么样的后果呢?

最重要的是,8%以上的经济高速度增长时间至少缩短了10到15年。观察中国台湾地区、韩国和中国大陆分别从1950年、1960年和1978年开始的现代意义上的工业化,都进行了方式不同的土地改革,农民土地资产大体平均分配的改革,文化宗教习俗相近,有较强的可比性。中国台湾地区、韩国分别从20世纪50年代和60年代起进入经济高速发展阶段,从GDP增长8%的速度跌下来的年份分别是1998和2003年,分别高增长了48年和43年;而中国大陆如果从人均GDP为45美元左右的1978年算起,GDP增长从高于8%的速度跌下来之年是2012年,高速增长时间为33年。与中国台湾地区和韩国相比,高增长时间短了15年和10年。实际上是前面对人口过度地进行干预,发生了到工业化后期经济主力人口收缩过度,满足不了工业化和城市化阶段经济高增长对人口规模和结构的相应要求,导致国民经济增长速度提前降低。见表1。

|

| 韩国、中国大陆和中国台湾地区人口增长与经济增长的关系 |

人口从结构上看,总和生育率越是低于代际平衡替代率2.1,人口越是趋于老龄化。而老年人口比例越高,其传导的供给过剩压力就越大。对此我们在有关文献(周天勇,2015)中进行了数理推导,这里不再进行赘述。

从供给方面看,人口结构老化,创业就业和创新中,老年人比例上升,再学习和知识技能性工作能力下降,守旧意识较强,创新能力较低,而且养老金平衡要求延长退休年龄,使年轻人的就业机会被占用,产品和服务成本中养老金比例也会大幅度上升,国民经济的竞争力下降。总之,人口增长过度下行,结构过度老化,未富先老,经济增长动力减弱,经济发展从中等收入进入高收入门槛的时间拖长。发生了未达到应有的人均GDP水平时,经济增长速度就降低到了8%以下,传统工业化提前结束,以及未富先老和未强先衰的问题。

我们用数据来总结上述分析逻辑的因果关系:当中国1988年人口自然增长率从1987年的高位15.73‰拐点向下为15.4‰开始,20年后的2008年经济增长速度从2007年的14.2%的高位,也开始下行为9.7%;1992年人口总和生育率降低到1.875,20年后的2012年开始生产能力凸显饱和,供给过剩越来越严重,当年GDP增长降低到7.9%(周天勇和王元地,2017),从8%的高速度跌了下来,2016年降低为6.7%。

一个国家从落后状态向经济发达的迈进中,收入水平从中等到高位是最为关键的阶段。中国2011年人均GDP为5414美元,如果国民经济以8%的速度持续增长到2016年,GDP规模应当是86万亿元人民币,人均GDP为6.22万元人民币,并且人民币因经济增长向上而货币坚挺,按2014年汇率,2016年人均GDP可以达到10037美元。但是,由于人口相对萎缩造成的经济下行,使中国蒙受了巨大的经济损失。2016年实际人均GDP为53849元人民币,由于经济下行形成人民币贬值,按当年平均实际汇率6.7计,为8037美元,少了近2000美元,总体上当年损失了27640亿美元的国内生产总值。

更加详细的推导分析和计算,见我们所著的“再论生育管制对国民经济的因果关系影响”。

二、市民化滞后与城乡差距传导的过剩和产出损失

一些学者就城市化在中国与东亚日韩等国家及中国台湾地区进行比较时,用数据来衡量,认为中国城市化水平还低,经济增长还有巨大的潜力。这有其正确的部分,也有分析较为简单和错误的地方。

1、收入差距传导生产过剩与中国的未市民化问题

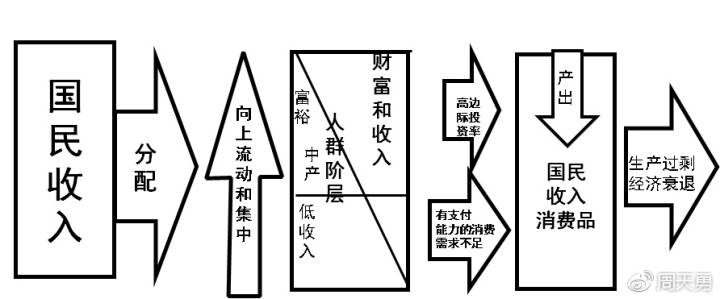

财富和收入在阶层中向上流动集中,会程度不同地传导为生产过剩,并会使经济增长速度放缓。收入公平和经济效率,似乎是经济学研究永恒的主题。一方面的看法是,收入一定的不公平,会提高经济供给的效率,并促进经济增长,国家不应当进行干预;另一方面的观点是,虽然经济增长,但是收入分配差距扩大会造成一系列的社会问题,国家应当积极地对分配进行税收集中和扩大福利政策。

当然,以牺牲效率和经济增长,去追求公平,国家提高税收,集中国民收入,进行较多的再分配,扩大各种福利,加重企业的税负,政府机构和人员规模越来越大,体制僵化而无活力,再分配的成本很高,全球经济史上多次多国的试验证明结果并不理想。而且,21世纪以来如希腊、委内瑞拉、津巴布韦、朝鲜等这样的扩大社会福利、私人资本国有化、高税收、计划经济的国家,国民经济基本上都陷入了绝境。

然而,考虑经济效率的一些学者,并没有将收入分配差距太大可能传导生产过剩,并且使经济增长受到损害联系起来分析。如图1.5所示,资本和技术的收入分配力越来越强,劳动的收入分配能力越来越弱,财富和收入向上不断地流动集中,最不富裕人口数量的扩大,富者的收入边际投资率较高,边际消费率却较低,而最不富裕人群收入的边际投资率很低,边际消费率却较高。这样,富者越来越多的资本和技术促进生产能力越来越扩大,其消费规模相对很小,而劳动在创造财富时被资本和技术越来越多地被替代,初次分配中的比例日益下降,虽然劳动者阶层收入的消费率高,但是相对于日益扩大的供给,有支付能力的消费需求不足。结果就是生产日益过剩,供给大于需求,经济增长速度放缓。因此,偏重于资本和技术的效率提高,一定会促进经济增长速度的看法,在总消费需求不足的情形下,并不一定正确。

|

| 财富和收入差距传导的生产过剩 |

因而,怎样既防止政府干预过度跌入希腊和委内瑞拉陷阱,又能形成一个较为公平的分配,防止财富收入分配向上流动集中传导生产过剩,还能形成一个有效率和活力的社会,促进国民经济健康良性地增长?这是我们结合中国经济,需要从理论和实际两个方面着力需要研究的内容。

从发展经济学上讲,人口从低收入地区,向高收入地区流动和迁移,是最经济和最好的消除人们之间收入和财富差距的方式之一。然而,中国虽然在1978年改革开放以来,对人口流动的管制有所放松,但是,市民化的人口迁移仍然受到了户籍等各个方面的限制。为了节省文字,我们用图6流程来说明中国不能市民化的城市化过程。

可以看出,对于农村人口向城市迁移流动的户籍管制,还包括农村土地资产交易被管制而不能退出,城镇对新进城镇务工人口不提供公平的教育等公共服务,以及城镇房屋租售价格暴涨,使进城农民工无法进入城镇成为市民。虽然商品形成了全国统一流动的市场,但是资金因城市经济活跃而农村土地等资产“僵尸化”不能顺畅流入农村,人口流动到城市不能市民化,形成中国特殊的“青出老回、漂泊于城”的城市化场景。

2、人口市民化受阻及城乡收入差距传导的生产过剩

2016年国家统计局公布的全国居民收入基尼系数为0.465,笔者估计,城乡差距贡献了其60%以上。实际上,这种特殊的因人口不能市民化形成的城乡财富和收入差距,是中国发生生产过剩和经济增长下行的一个重要原因。其传导过程的数理解释为:

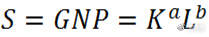

为了分析的简便,我们假定狭义的技术进步融合在装备、工艺等资本形式中投入,则国民收入的产出有:

|

| 式8 |

S—GNP—国民收入;K—技术和资本投入;L—劳动投入。

从中国实际国民经济产出中资本和劳动要素的投入看,由于农村土地为僵尸资产,以及农业收益率很低,资本绝大部分投入在城镇及其非农业领域,而投入国民经济的劳动力大部分由农民形成。比如,2015年,农业就业劳动力21919万人,在当地和外出从事非农业的农民工达28171万人。两项占当年总就业劳动力的64.54%。而学者们的计算发现,由于技术的进步,以及资本的集聚和集中,中国经济增长的贡献中,实际经常性地是a>b(田萍和张屹山,2017)。也即技术进步的资本创造的财富越来越多。

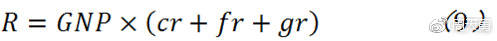

资本和技术所有者绝大部分在城市,而由于迁移的户籍管制,虽然将一部分流动人口统计为城市人口,但是从户籍上他们仍然是农民。这里我们按照城镇居民收入和农村居民收入差别来进行思考,于是国民收入分配模式有:

|

| 式9 |

R—国民收入;cr—城市居民收入分配比例;fr—农村居民收入分配比例;gr—政府收入分配比例。

也就是说,国民总收入可按比例分配给城镇居民、农村居民和政府,然后支出,其模型为:

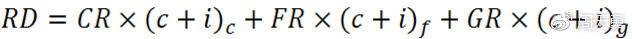

|

| 式10 |

RD—收入总支出;CR—城镇居民收入;FR—农村居民收入;GR—政府收入;c—收入消费率;i—收入投资率。式子表示:—城镇居民收入投资率和消费率;—农村居民收入投资率和消费率;—政府收入投资率和消费率。

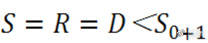

城镇居民的投资率大于农村居民的投资率,而城镇居民消费率则小于农村居民的收入消费率。结果发生总需求小于总供给,即生产过剩的状态:

|

| 式11 |

我们还可以换一个思路分析问题,由于市民化的城市化受阻,导致了农村人口窝在土地等生产资料较少的农村过多,对国民收入的分配能力较弱,又造成了城镇不断扩大的生产能力与农民相对增长不足的消费能力间的失衡。

前面我们已经分析,中国台湾和韩国在人均GDP达到8000美元时,城市化水平在75%左右。考虑到中国特殊的国情,我们认为中国2015年本应达到70%左右的城市化水平。需要特别指出的是,农村人口老化,错过城市化人口比例上升和城市化潜力人口比例下降的变动,使城市化推动经济增长的动能损失很大。由于每个人不断地从出生到老年,其轨迹也从被养育、就学到工作,再到退休直至去世。因而人口从农村向城市流动,迁移人口的市民化,对于每个人来说,都有一个窗口期。错过了,再成为市民的难度变得非常大。如表2所示,中国2016年42.65%的农村人口中,有接近7897.25万规模的这种错过城市化人口,占到了总人口的5.7%。考虑这一情况,中国工业化结束时城市化水平可能也要比日本、韩国和中国台湾地区低许多。

据此,我们2016年实际的城市化率57.35%比应有的城市化水平低了14.08个百分点,如果按照户籍人口比例41.2%,则更是低了30.2个百分点。这种市民化受阻滞后的消费损失为:式12。见笔者“迁移受阻对国民经济影响的定量分析”,载于《中国人口科学》2018年第1期。

2016年城镇居民人均可支配收入为33613元,消费支出为23079元,消费率为66.66%,储蓄投资率33.34%;农村居民可支配收入为12363元,消费支出为10130元,消费比率为81.94%,储蓄投资率为18.06%。显然,城镇居民收入储蓄投资率要比农村居民高,而收入消费却比农村居民低。我们将有关数据代入(5)式,2016年因城市化滞后损失的有支付能力的消费需求规模达25565亿元之巨,高达当年居民消费总额的10.55%。

上述数理推导要说明的是,城镇资本和技术分配的比例越来越强,农村农民相对的分配能力越来越弱,财富和收入向城镇和中上阶层流动和集中,其收入的高边际投资率,使生产能力扩张,而农民和最不富裕阶层收入的边际消费较高,但是,其增长相对较慢的收入,不能消费和平衡投资和技术创造的巨额的供给。

还需要指出的是,因工业化中后期人口生育率和增长率的规律性下降,特别是中国强制计划生育使新增人口过度收缩,农村人口中城市化潜力人口的比例也在逐步地下降。林毅夫和玛雅(2013)与日本、韩国和中国台湾地区比较,曾经提出的中国目前城市化水平还处在50%多一些,推进到75%,还会以8%的速度高增长15年到20年的观点,没有认识到中国一个长期的阶段中,农村中这两类人口比例的此消彼长,这种乐观的预期可能有误。因为,农村中城市化潜力人口的相对下降,影响的是未来经济增长的动力;而错过城市化人口的堆积,则会造成非农业生产能力的相对过剩。

3、城乡二元土地体制导致的生产过剩

除了上述限制农村人口成为市民的流动迁移体制造成城乡收入差距,影响国民经济生产过剩和增长速度下行外,更为重要的是城乡二元土地体制,形成城乡居民间更大的财富收入差距,造成更加严重的生产过剩,导致经济增长速度放缓。

李实研究发现,中国财产分配差距急剧扩大,财产基尼系数由2002年的0.538扩大至2013年的近0.7。而在拉大财产分配差距的过程中,房产价格的快速上升是一个重要的因素。笔者估计,城乡房地产财富及收入的巨大差距,可能贡献了财产基尼系数的80%左右。

笔者研究计算,从改革开放以来,城市加县城所在镇建成区,共计从农村和城郊转移了集体土地5746万亩,按照2016年的价格,达119万亿元。2016年城镇居民拥有的住宅建筑面积325.8亿平米,2016年商品住宅销售均价7226元,总价值达235.4万亿元,人均资产41.34万元。根据西南财经大学有关调查研究分析,截至2014年3月,住宅财富在城镇居民中的分布为,13%年的居民无产权房租房住,66%的城镇居民有一套产权房,21%的居民有多套房。笔者估计2016年可能发生变化,进行较乐观的微调,假定城镇居民家庭中,无房租住的11%,有一套房的64%,多套房的25%。则多套房城镇居民家庭平均有5.27套住宅。因此,土地和住宅资产性财富的分配在农民、城镇无房户、一套房城镇家庭和多套房城镇居民间,形成了阶层人数的正金字塔和财富拥有的倒金字塔。特别是从2015年国家统计局公布的城乡居民各分项收入看,城镇人均财产性收入与农村居民财产性收入之比为12.1∶1,远高于城乡居民间工资收入4.2∶1之差距。根据国家统计局2016年农民工监测报告外出农民工租住及平均租金等数据计算,当年在城镇务工租房居住的农民工,给城镇房东支付了规模达8840亿元的租金,占了农民工在城镇消费支出的近一半,成为城镇居民财产性收入的一部分。这在一定程度上削弱了农民工在其他方面的消费支付能力。

城镇居民与农村居民之间巨额的财产性收入差距,通过其不同的边际投资率和边际消费率机制,作用于住宅、中间产品、消费品的供给,以及住宅和消费品的最终消费需求,结果是总消费品和居住性住宅生产过剩,而其消费需求不足。农村居民有效消费需求能力相对萎缩和住宅及其他产业投资的相对扩张,其结果是供给过剩,增长速度下行。

从数理逻辑上看,国民经济发生以下运行。

从分配方面看,房地产财产性收入形成的国内生产总值:

|

| 式13 |

RG—房地产领域的国内生产总值;RR—分配法核算的房地产领域的国内生产总值;a、b、c、d:分别为城镇居民、农村居民、房地产投资商和政府分配RG的比例。

显然,房地产领域中,虽然大量的土地是农村供应的,但是在目前的征地体制下,土地增值、房产增值、资产溢价,以及运营的工资、利润、税收和折旧等等中,农村居民分配的最少,城镇居民、房地产投资商和政府获得的最多。

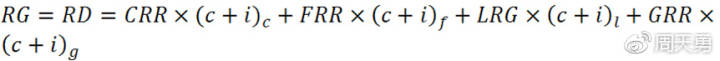

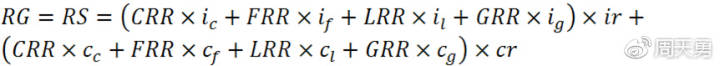

收入分配要转变成投资支出、消费支出和储蓄,假定储蓄全部转化为投资,从需求方面看,房地产领域中支出法形成的国内生产总值为:

|

| 式14 |

RD—支出法计算的房地产领域国内生产总值;CRR—城市居民房地产财产性收入;FRR—农村居民房地产财产性收入;LRR—房地产投资商收入+折旧;GRR—政府在土地和房地产方面的收入;c—收入的边际消费率;i—收入的边际投资率;—城镇居民房地产财产性收入投资率和消费率;—农村居民房地产财产性收入投资率和消费率;—房地产商财产性收入加折旧投资率和消费率;—政府房地收入投资率和消费率。

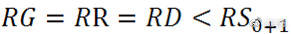

在这些各方面收入的支出过程中,城市居民房地产财产性收入的边际投资率大于农村居民这类收入边际投资率;城市居民房地产财产性收入的边际消费率小于农村居民这类收入的边际消费率;房地产投资商收入的边际投资率趋于无限大,而边际消费率几乎趋于零;政府土地及房地产收入的边际投资率高,而由于行政事业工资等由一般预算开支,土地出让金收入主要用来进行基础设施建设等,其边际消费率也较低。于是,在生产能力投资和消费需求市场变动的作用下,其国内生产总值为:

|

| 式15 |

Ir—投资GDP贡献率;cr—消费支出GDP贡献率。

由于城镇居民财产性收入增长的部分多用于投资于房地产,或者投资于其他生产能力;房地产投资商的收入更是投资于房地产;政府以土地出让金为主的收入,主要用于基础设施性项目的建设;只有农村居民收入的边际消费率高于前三者,但是土地和房地产收入绝大部分分配于城镇居民、房地产投资商和政府。于是发生了国民经济的生产过剩:

|

| 式16 |

RS0+1—指城乡居民以房地产收入为基础的消费和投资支出,形成的下一期的与此有关的供给。

实际的国民经济运行中,除了城乡之间房地产财产性收入差距外,还有城镇居民内部因财产性收入差距传导的生产过剩。另外很高的房价,使一些在城镇中购买第一套住宅的家庭程度不同地借入了贷款,每月的还本付息,也挤压了其收入消费需求的比例。而城乡居民之间在股票、储蓄、保险等资产投资方面,也有着很大的差距。这些财富收入向城镇和向上流动集中及城镇高房价,均是传导消费需求相对不足和生产过剩的内在原因。

4、人口流动受阻和财富收入差距传导的产出损失

农村人口向城市迁移,这种由人力资源得到优化利用对经济增长的贡献,在发展中国家占到1/4左右。前面我们分析了人口迁移受阻导致的生产过剩,这里我们讨论其造成的产出损失,以及对经济增长速度的不利影响。

关这方面的数理推导,见见笔者“迁移受阻对国民经济影响的定量分析”,载于《中国人口科学》2018年第1期。

这里从实际城市化水平滞后于应有城市化水平的国民收入损失,以及实际就业结构滞后于应有就业结构的产出损失,来看阻碍人口城乡流动和迁移对产出水平和国民经济增长速度的影响。

根据2015年应有城市水平70%,我们用各种相关数据的推算,剥离了城镇常住人口中城镇户籍居民平均收入37796元,进城非城镇户籍人口收入22416元,另外国家统计局公布的农村居民收入为12363元。这样我们可以计算,2016年当年应该迁移而未能迁移,未能成为市民的635.72万人,计算出当年的国民收入损失额为1350.91亿元,为当年GDP的0.18%。

还有一种分析思路是,对于人口流动的限制,特别是就业劳动力不能退出农业,使得有限资源的农业领域中,窝积了大量的本应该转移到制造业和服务业领域中的劳动力,使就业结构扭曲导致增加值的损失。

一般的国家,在人均8000到10000美元时,农业就业劳动力在10%到15%之间,而2015年我国农业就业劳动力比重达28.3%,农业劳动力比例按国家一般标准应该为13%左右,但考虑到中国的特殊国情,我们认为2015年中国农业劳动力比例本应达到15%。按照当年的数据代入(18)式,农业劳动生产率只有2.78万元∕人,非农业的劳动生产率则为11.31万元/人,非农业劳动生产率与农业劳动生产率之比为4.07∶1。由于太多的劳动力在农业中严重窝工, 2016年损失的国内生产总值为95313.8亿元,为当年GDP的12.81%。

我曾经认为,中国税费负担太重和企业其他成本较高,以及服务贸易逆差、资金外流等,也是中国这次经济下行的另外两个重要方面(周天勇,2017a,2017b)。随着研究的深入,我将其降低成了中间和次级的因素:(1)宏观税负和企业成本高,是凯恩斯政策后遗症和行政寡头垄断卖地所致。2005年时国民经济宏观税负还只有26.4%,2008年底的财政刺激,快速地提高了宏观税负水平;而卖地收入的增长,是宏观税负提高的另一重要原因,其也要进入企业的购地和租金成本。但是,经济主力人口上行,边际总消费需求递增的时期,这种高成本有通过需求大于供给和价格上涨转移的空间。(2)服务贸易逆差是中国服务业不开放体制的结果,而资金外流与经济下行互为因果。服务贸易逆差的巨额数据,当然是中国经济增长下行的一个重要下拽力量。但是,一个发展中国家,其经济结构刚开始从制造业向服务业转型,其服务业的国际竞争力,毕竟需要一个提升的过程。当然,政府必需要有办法扭转服务消费大量外流的措施,否则服务业贸易逆差肯定会造成增长速度的损失。而需求不足、生产过剩、经济下行,经济和投资预期不理想,汇率发生变动,资金就会流出或者换汇避险,投资就会大量不正常地出国,国际直接投资流入就会小于流出。

总的来说,由于经济主力人口增长下行,特别是劳动年龄人口负增长,人口结构老化,边际总消费需求递减,农村人口市民化受阻,城乡财富与收入流动和集中的不平衡,这些大格局的因素和趋势相互影响,多方叠加,共同作用,导致了中国国民经济的生产过剩和增速放缓。

三、问题的主要矛盾与传统政策工具治理的困境

只有将中国经济产的内在症结搞清楚,以及明确总消费需求不足形成生产过剩这样一个判断,才能提出对症解决问题的思路,针对问题出台理疗的战略安排、体制改革和经济政策等内容的方案。

1、经济下行主要压力来自于消费需求不足

传统供给经济学派对于发达国家20世纪70年代发生的“滞胀”,认为主要是总供给方面出了问题。理由是,投资因税率太高而不愿意供给,劳动力因个人所得税太高,也不愿意工作;因而产出水平下降,失业率上升;而扩张性的财政和货币政策,造成了通货膨胀。因此,他们提出针对性的思路和政策是,抑制财政赤字,减少政府开支,降低企业和个人所得税,以刺激投资和劳动的供给,增加产量,可以平抑货币多发的需求过旺。这样,即推动了增长,又降低了失业率,还平衡了供需,抑制了通货膨胀。

实际上,供给经济学派的形成和政策的实施,有其背景和当时的经济条件。(1)应用于货币主义治疗凯恩斯政策后遗症而出现的。凯恩斯政策实施多年的结果是:许多发达国家财政赤字居高,政府债务率上升;政府机构膨胀,开支庞大,效率下降;企业税负较高,个人所得税不低,投资低迷,失业率还是较高;赤字和货币超发,造成如1973年和1974年严重的通货膨胀。而货币主义“管住货币、放开市场”,以及建议的中性货币政策,除了在德国成效显著外。其虽然抑制了通货膨胀,但是,并没有解决发达国家的高失业和经济增长低迷问题。(2)从当时实施政策的一些重要条件看:一是二战后欧洲的国家大都实行了一系列的福利政策,日本因发展中小企业而失业率较低,美国的基尼系数也不高,发达国家财富占有和收入分配差距处于最小时期;二是欧美日等国家和地区的人口还在中速,甚至高速增长,有的国家20多年后战后“婴儿潮”人口成为劳动要素的供给者和消费的主力人群,劳动力供给和有支付能力的消费需求处于扩张时期。如本文分析的,这种人口上行时期,在总需求边际递增的环境下,供给自动创造需求。因此,供给学派的治理思路和政策工具,给一些采用其办法的发达国家带来了10到15年的繁荣。

而目前的世界主要发达国家和地区,以及一些主要的新兴国家,发生了两个格局性的变化:总和人口生育率程度不同地低于2.1以下,人口增长速度放缓,人口结构老化;经济要素结构中资本和技术的构成提高,财富和收入分配向上流动和集中,差距持续拉大。因而,发生了本文分析的人口增长下行和财富及收入向上流动集中导致和传导的生产过剩和经济增长放缓。一是宏观经济运行,从过去人口增长上行时的边际总需求递增,供给自动创造需求,转变成了人口增长下行时的边际总需求递减,并且不断萎缩的消费需求要求原有的供给不断收缩,供给自动创造需求失效,深层次原因是市场机制在人口再生产方面的失效—成本和机会成本对生育的过度调节。二是收入分配差距传导的生产过剩,对此其实马克思早在19世纪就通过资本有机构成提高、工人工资相对较低、资本主义大规模生产等逻辑进行了分析,并提出了变革资本主义所有制和资源配置方式的设想。

市场经济国家中,不论是扩大财政赤字和货币供应的凯恩斯主义,还是管住货币和放开市场的货币理论,再到普遍给企业和个人减税的供给学派,都无法解决财富占有和收入分配差距拉大的问题。因此,也无法解决其传导的消费需求不足和生产过剩。皮凯蒂(2014)谈到了发达国家财富和收入差距不仅没有缩小,而是在不断地被拉大,以及由此而产生的一系列的问题。但是,他没有将财富收入集中向上流动,通过阶层收入不同的边际投资率和边际消费率机制,导致生产过剩和经济衰退联系起来。也即较少数人相对投资生产能力较多,大多数人的收入相对较少,发生了有支付能力的消费需求不足,相应会造成生产过剩的问题,没有成为其主要的分析内容。

中国国民经济下行问题的主要方面是什么呢?有的国内学者认为,这次国民经济下行,是供给则(与总供给还不同)发生了问题。而且,国内学界讨论的主要话题是产业技术水平低、企业工艺装备落后、供给结构错配、产出效率较低等,生产过剩和经济增长速度下行主要是供给侧出了问题,似乎成为了普遍的看法。从学术上,贾康等经济学家,提出了中国的新供给经济学分析框架,为供给侧结构性改革,提供了开创性的知识准备和丰富的理论基础。

然而,从国际经济学界看,斯蒂格利茨对中国宏观经济管理转向供给侧提出了异议,强调片面强调供给侧的政策是幼稚的。他认为,在经济发展初期,如果就业充分,就在供给侧采取措施;如果需求不足,提高供给效率只会导致更多的资源利用不足。产能过剩对一些行业来说是坏事,但对另一些行业来说就是优势。今天,全球总需求缺乏要求政府采取措施刺激消费。国内一些经济学家,如晏智杰(2016)也提出了不同看法。比如,他认为,当前中国实际存在的,一种是竞争市场,另一种是垄断(或寡头垄断)市场,两者的并存和交叉正是当前中国经济的一大特点。如果一定要从市场供求关系的角度切入分析并得出有意义的结论,就应该承认这个现实,并将其作为深化改革的基本出发点。

我以为,如果是不涉及制定政策的纯理论争论,无论看法如何,是书斋中的学问,与国民经济关系不大。但是如果判断用之于国民经济问题的解决,需要开出药方,到底主要是需求侧,还是供给侧出了问题,不能不清晰地给以说明和据此有较为准确的判断。如果对导致国民经济生产过剩、增长速度下行的内在形成机理没有一个较为靠谱的逻辑分析,那么开出药方的有用性,就会大打折扣。而且,对于国内外对供给侧着力持有不同看法的经济学家们的质疑,如果没有从原因机理,到问题判断,再到为什么我们形成从供给侧着力的解决方案,这样一个清晰的逻辑过程,从学理上看应对的解释也会苍白无力。

我认为,国民经济下行,主要方面还是需求侧出了问题,即消费需求严重不足。文中论证了:(1)人口增长下行造成的边际总需求递减,主要的问题还是经济主力人口收缩,使消费总需求边际收缩,投资需求收缩是因为消费需求先收缩,要求生产能力不再扩张,甚至需要出清连带的结果;(2)户籍、土地管制,以及提供公平教育服务等不够,使大量的人口窝积在农村,成为支付能力不足和消费能力较弱的庞大人群;(3)财富收入向城镇和向上流动集中,导致了高收入的少数人消费规模有限,低收入相当多人的消费意愿很强,但是消费支付能力不足。因此,资本不断投入和技术不断进步形成的生产能力,由于这三个方面的消费需求相对不足,发生了生产过剩常态化和经济增长速度的持续放缓。

2、用以往各经济学派思路和政策理疗的困境

宏观经济调节的理论和政策,无论发生了多少次轮替和修补,其分析方法和政策设计,大体分为萨伊供给自动创造需求、凯恩斯需求侧管理、弗里德曼货币中性、供给经济学派刺激供给和传统计划经济等流派的分析框架和对策方案。我们来看以往的思路和政策对于治理中国目前问题的有效性十分有限。

首先,中国用凯恩斯财政赤字和量化宽松货币等扩张性政策,能解决导致生产过剩和经济下行的消费需求不足问题吗?回答是否定的。(1)扩大需求的财政货币政策,对于经济主力人口收缩造成的总需求边际萎缩没有扩张作用。刺激需求的作用,在经济主力人口增长上行时,不断有新的劳动年龄人口需要进入工作领域,这时财政搞基建和多发货币,改善企业投资和经营的流动性条件,会增加就业,提高劳动者收入,增加有支付能力的消费需求;而在经济主力人口收缩时,要参加工作的人口在减少,搞基建和多发行货币,并不能增加挣得收入的人口,而且挣工资的劳动年龄人口在递减。财政赤字和多发货币的扩张性政策,可以多发出货币来,但是,不能抑制参加工作和取得收入人口的减少。日本安倍量化宽松货币政策来刺激经济低迷方式的无效,其道理就在于此。(2)财政赤字和多发货币,是一种总量性政策,其无法解决财富收入向上集中流动导致的生产过剩,因为总量调节无法平衡和改善收入分配这样的结构性的问题。在资本集中集聚较快的情况下,扩大基建方面的财政赤字,以及向制造业和房地产业多投放货币,如果资本有机构成提高,会使更多的收入流向更富裕者和高收入者,在收入的高边际投资率作用下,形成更多的生产能力,使供给更加过剩。中国2009年扩张财政和货币强刺激的后果,就是一个例证。(3)技术进步和资本替代劳动的加速,使通过财政和货币政策扩大消费需求的边际效果递减。技术进步虽然创造了许多新经济中的就业,但是由于工资和社保等劳动成本的不断提高,许多企业和行业的技术进步,其目的就是用技术替代劳动者。而且由于网络、智能和自动化等技术的发展,我们看到网银、网店、智能收银、智能导购、机器人保安、智能制造、智能装卸、无人驾驶、智能手术、网上大学等,其替代人工的领域从建筑、制造、农业等,扩张到商业、金融、运输、医疗教育等服务业。技术进步和资本集中,使财富的生产能力日益增强,而使用劳动的减少,则使劳动收入提高相对慢于技术进步带来的生产能力的增长。最终消费品的生产不能被有支付能力的消费需求所平衡。(4)负债率上升,资产价格暴涨,金融体系稳定性受到影响。上述情况下,宏观管理者往往希望用扩张性财政和货币政策扩大总需求,刺激经济增长。但是,这会使国民经济中政府、企业,甚至是家庭的负债率快速上升;流通中货币过度增加,而生产能力过剩,这些货币往往进入投机性的领域,如炒房地产、货币炒货币等,结果使资产性价格上升较快;货币投放过多,如果不是国际性货币,依靠流动转嫁到国外,会引起国内通货膨胀;由于人口增长低迷,往往是资产性的价格泡沫;于是出现对外本币贬值、外汇流失、资金出逃、汇市动荡等问题。

其次,运用货币主义“管住货币、放开市场”的理念,使用中性的货币政策,能解决消费需求不足问题吗?回答是也不能。货币主义是发达国家连续实行凯恩斯政策后,发生严重通货膨胀背景下,宏观经济理念向自由市场经济的一种回归。实际上,操作目的是抑制价格过度上涨和稳定金融体系。甚而,利息率升降、公开市场操作、准备金率变动等等中性货币政策,是总量和稳定性的手段,对于解决人口下行造成的总需求边际递减和财富收入向上流动集中传导的消费需求不足和生产过剩问题,没有针对性作用。

再次,传统供给经济学派的经济政策能解决问题吗?会有一定的作用,但也不可能较为理想地破解之。供给经济学派理论和政策的出现,前面所述,是针对凯恩斯政策后遗症而来的。其减税政策,一方面,增加资本和劳动力的供给,推动经济增长速度;另一方面,企业增加投资,扩大经营,增加就业,降低失业率;还有一方面是,增加的产出,可以稳定价格,平衡通货膨胀。

从中国目前的问题来看,政府开支规模过大,企业税负太高,特别是制造业的利润率低,导致投资和制造业业等相对收缩。减税降低企业成本,对于刺激投资,增加就业,提高收入,扩大劳动者有支付能力的消费需求,来平衡过剩,有一定的作用。

然而,如前所述的,传统供给学派政策今天的时代环境已经发生了较大的变化。中国也是如此。总的宏观经济运行状态看,过去发达国家发生的是“滞胀”,中国虽然经济增长速度下行,但是没有发生消费品严重的通货膨胀。传统供给经济学治疗思路和政策工具遇到了这样一些困境。(1)传统供给经济学派要重新肯定萨伊,认为供给自动创造需求。但是,由于市场生育成本和机会成本机太高导致了人口再生产低于平衡点2.1的总和生育率,造成20多年后经济主力人口不断收缩,总需求持续地发生边际递减,其要求原有的生产能力也不断地收缩,供给自动创造需求的人口增长环境已经荡然无存,萨伊定律失效。(2)传统供给经济学派减税,特别是给企业减少税收的办法,实际是刺激投资,减税的效应使资本所有者获得的收入可能比降低失业率而劳动者增加的收入多,还是会推动财富收入向上集中流动,进而造成生产的继续过剩;而减少个人所得税,在经济主力人口收缩的情况下,增加劳动供给的效果一般会不如经济主力人口增长或者平衡的时候,实际上也就是无法克服边际总需求递减的压力。(3)中国消费需求不足的一个成因是城市化的滞后,以及土地二元的市场体制。人口迁移受到了阻碍,土地要素由农村行政管制和城镇行政寡头垄断的二元市场配置,形成了特有的城乡间财富收入的差距,传导消费需求不足和生产过剩。传统供给经济学派的减税政策解决不了此类特殊问题。

最后,我们能回到曾经的“一大二公”体制和计划经济管理的老路上,去寻求破解问题的途径吗?回答更是否定的。曾经苏联、东欧和中国等国家大一统国有制、集体所有制和计划经济实践结果,效果并不理想。被学界在信息成本、信息不对称、道德风险、公地悲剧、体制成本、内部人控制、最小付出获得最大利益、长期行为不可预测性等诸多的研究所证明:其存在着内在无法克服的矛盾,运行成本很高,技术进步落后,活力不足,效率较低。这也已经有浩瀚的研究文献,这里不再赘述。21世纪朝鲜、津巴布韦、委内瑞拉、希腊等国家试图用限制私有经济,扩大国有经济,计划分配资源和消费品,政府脱离生产力水平承担更多的社会福利,以此来缩小财富收入差距、满足人民消费、平衡供给与需求,其结果是经济失去活力、消费品严重短缺,财政入不敷出、通货膨胀严重,国家债台高筑、金融风险较高,甚至金融体系崩溃,陷入经济危机。治理消费需求不足、生产过剩和经济下行的改革、发展和开放中,有恒产才能有恒心,坚持多种所有制共同平等公平发展,社会主义市场经济体制的大方向,不应当有丝毫的动摇。

四、结语:寻求治理消费需求不足的思路和供给侧方案

综上分析,反复比较,还是要从国民经济的供给侧为主,着手和发力,就经济政策、结构转变、体制改革和对外经济开放等方面,提出针对性的解决方案,并加以实施,才有可能使消费需求不足、生产过剩和经济下行问题从大的格局上得到破解。

首先,需要设计供给侧为主发力、需求侧加以配合的经济政策工具,这种政策组合的实施,其功能要扩大消费需求。(1)改变传统供给经济学派普遍减税为结构性减税政策,有针对地设计对增加就业和提高居民收入水平有利领域和企业的减税政策方案;开征房地产税,代替土地出让金,抑制房地产涨价财富收入效应的城乡和城镇居民间差距。(2)供给侧结构性减税与需求侧结构性财政政策相配合,压缩政府投资中的基建和行政支出比例,扩大教育、住房和人口再生产方面的财政支出。以其扩大政府支出对转移增加居民收入和增强其消费需求的溢出效应。

其次,一方面,供给侧结构调整需要去产能、技术进步、转型升级、做大做强,提高中国产业在全球的出口和投资等竞争力;另一方面,更重要的是,经济结构的调整,要更满意地增加就业,有利于提高劳动者和全体居民收入水平,有助于扩大全社会消费需求。而偏重于前面,忽略后者,则会使生产更加过剩。

而不能忽视和需要重点发力的针对性的供给侧结构转型为:微观的企业要素结构方面,供给侧调节的重点是发展劳动密集型企业;在产业组织结构方面,供给侧结构调节的重点是发展中小微企业;产业比例结构方面,供给侧结构调节的重点是发展服务业;企业的所有制结构上,供给侧结构调节的重点是发展民营企业;在偏重容纳劳动的技术,还是偏重利用资本的技术方面,其总体的组合,供给侧结构调节,要有利于扩大就业;在正式就业、准正式就业和非正式就业结构上,其供给侧结构的调节,要重点放在鼓励个人工作室、居家养老服务人员、小商小贩、网上微商店、互联网加个体劳动等非正规和准正规就业形式方面。

再次,深化供给侧的体制改革。从宏观经济面临的消费需求不足和生产过剩来看,改革的目的是,释放经济活力,加快市民化的城市化,延伸工业化时间,提高城乡居民收入水平,抑制和缩小财富和收入不平衡和差距,促进民族恢复代际间平衡的生育率,增加城乡居民有支付能力的消费需求,缓解和消除生产过剩。应当从土地等不动产的使用财产权改革突破发力,深化知识产权及创新体制、人口生育和迁移体制改革,从而在2037年之前的发展阶段中,启动三次国民经济增长速度上行。就此,我在其他文献(周天勇,2017a,2017b)中进行了详细的论述,这里不再赘述。

第四,在经济全球化中平衡供需失衡和获得增长动力。目前的世界经济格局,从北看,许多国家有发达的生产力体系,财富集中,但是,工业化和城市化进程结束,人口增长在下行,财富和收入差距较大;从南看,生产力不发达,贫困人群比例较大,但是,工业化和城市化或者正在推进,或者刚刚开始,人口增长在上行,财富和收入差距问题开始萌发,资源还较为丰富。因此,各个国家拟自己来解决自己的问题,其实无法独善其身。各国的经济问题,全球经济的不平衡,需要南北间、发达国家与不发达国家间的合作和互补来加以解决。也就是劳动力成本、资源禀赋、生产能力、市场规模、技术知识等等各方面的优势,应当相互组合,互相交流和弥补,借助外部的优势解决各个国家的短板问题,并使全球经济发展的利益最大化。

在中国人口增长速度下行、边际总需求持续递减和原有生产能力出清滞后压力较大的情况下,需要通过“一带一路”规划,实施贸易升级替代和地区拓展、产业转移、分工协作配套、就业走出去和国民收入净回流等战略,扩大外部市场需求,释放国内过剩产能,国民收入回流国内成为有支付能力的消费需求,内外互联互动,相互交流,在全球经济范围内平衡供需,使生产和消费两部类间良性循环,促进国民经济健康快速发展。